L’incredibile esodo da Pola di Dorina nel 1971

La commissione di polizia sull'asilo politico per stranieri del Centro profughi di Padriciano (TS) le chiese come mai volesse venire in Italia. Lei ripose: "Perché è meglio qua che là". E tutti risero, facendo finire l'inchiesta in cinque minuti, tanto più che per lei aveva garantito la zia Maria Garboni Covella, già esule a Cervignano del Friuli (UD). Era il 1971 e Dorina Garboni trascorse un mese nelle baracche di Padriciano. "Una volta mi ricordo che volevo portare da mangiare a mio cugino Bruno Garboni, un pigrone, che mi aspettava in baracca con la moglie e il figlio – ha raccontato – e la bora mi ha portato via il vassoio con tutta la pastasciutta, allora un ufficiale mi ha chiamato in baracca mensa e mi ha fatto mangiare lì, al riparo dal vento gelido. Sotto Tito, mio papà mi insegnò a rispondere sì, oppure no, senza dire altre cose, non si doveva parlare, era meglio così. Mio cugino Bruno, forse perché aveva fatto il militare in Jugoslavia, fu interrogato per cinque ore dalla Commissione e rimase nel Crp di Padriciano per oltre cinque anni, prima di poter andare a vivere con la famiglia a Cervignano".

Certi storici scrivono che l'esodo finì nel 1956, lei dunque è un caso raro? "No, eravamo in tante ragazze – ha risposto Dorina Garboni – almeno una ventina e dopo il Campo di Padriciano, tutte con richiesta di avvicinamento familiare per lo più ai fratelli emigrati negli USA o in Australia, siamo state collocate in una villa di Opicina, a cura di don Bottizer, pure lui istriano e avevamo per direttrice una professoressa profuga di Pola. Avevamo i letti a castello, ma la casa era di muri, il sacerdote ci procurò anche dei lavori di lavanderia. Molte di quelle ragazze uscite con me, all'inizio degli anni '70, però c'era anche qualche ragazzo, emigrarono poi negli USA o in Australia".

Don Alfredo Bottizer, esule di Montona nel 1946, fu dirigente dell'ufficio triestino del Comitato cattolico americano per l'emigrazione, come si legge su «Il Piccolo», del giorno 11 novembre 1954. Mons. Bottizer si occupò a Trieste anche dell'organizzazione umanitaria per i rifugiati romeni, fuggiti attraverso la Jugoslavia fino al confine italiano e accolti nel Campo profughi di San Sabba. Fu un collaboratore di Mons. Edoardo Marzari (D'Amelio 2008 : 134). Proprio quel don Marzari, ostinato prete di Capodistria, che divenne un'icona della resistenza italiana a Trieste (Pupo R. 2022 : 95) Mons. Bottizer morì a Trieste nel 1980.

Nella sua famiglia, signora Dorina, allora ci sono dei rimasti in Istria? "Sì, restarono mia mamma Lina Carpani, mia sorella e il papà Michele Gabrović – ha risposto – col cognome cambiato dagli jugoslavi, che lavorava all'arsenale di Pola, anzi guai a chiamarlo Michele, bisognava dire 'Miho', il corrispondente croato. Lui faceva di nascosto l'albero di Natale, di sera tagliava la pianta e la metteva in un sacco, poi in un angolino della casa, dove non lo si vedeva da fuori, addobbava l'albero, che era malvisto dai titini comunisti atei. Noi italiani si dovette aspettare vari anni prima di avere la casa popolare e perciò si stava nello scantinato di un edificio, mentre i dirigenti del partito vivevano ai piani superiori".

Tra i suoi parenti o conoscenti ci sono state delle vittime nelle foibe o della violenza titina? "Non si sapeva niente delle foibe e nemmeno di Vergarolla – è la replica – c'era mio zio Giuseppe Covella, guardia di finanza, che fu arrestato a Fiume dai partigiani comunisti a fine guerra e recluso in un campo di concentramento in Croazia, da cui uscì molto debilitato e morì esule a Cervignano del Friuli nel 1947. Poi mi sono commossa alle scene di 'Magazzino 18' di Simone Cristicchi, pensi che certi oppositori a Cristicchi mettevano dei fogli sulle automobili, parcheggiate vicino al luogo dello spettacolo, dove era scritto che Cristicchi raccontava bugie e le sue erano tutte invenzioni. Altro che bugie, era vero e io quelle storie le ho provate sulla mia pelle e invece Gabrović è una vera invenzione".

Ci sono altri ricordi? "Ho fatto le scuole italiane di Pola – ha detto Dorina Garboni – dove ho studiato il serbo-croato, imparando a scrivere il mio nome in cirillico, ma una domenica invece di andare alla festa per Tito, io andai alla Santa Messa, perché volevo fare la comunione, così mi beccai una nota di demerito della maestra. Pensi che roba, era il 1961, fissavano le manifestazione pro-Tito alla stessa ora della messa in chiesa, per impedire ai bambini credenti di frequentare la propria religione. Più tardi lavorai in un negozio di Pola. Dopo Padriciano e la casa di Opicina, compiuti i 21 anni, ero maggiorenne per lo stato italiano, perciò chiesi la cittadinanza che ottenni dal tribunale di Trieste con la carta d'identità e guardavo con orgoglio il mio cognome italiano di Garboni. Poi ho fatto un corso per infermiera puericultrice all'Ospedale Burlo Garofolo di Trieste, dove mi hanno assunta. In seguito ho conosciuto Rudi, che è diventato mio marito e mi sono trasferita a Udine, fino alla pensione".

Siete mai ritornati in Istria? "Sì, tante volte – ha concluso lei – ho una casa e anche la tomba di famiglia a Sissano, dove porto pure mia figlia, suo marito e mia nipote, loro vanno matti per quel mare e per quei posti così belli".

"Io sono venuto via nel 1959 – ha detto Rodolfo Visintin – da Torre di Parenzo, dove torniamo spesso. Sono passato per il Centro smistamento profughi di Udine. Mi ricordo che, negli anni '50, la gente in Istria diceva che i giovani cercavano di partire di notte con delle barche, anche a remi, verso Grado, la costa friulana, o quella veneta. La gente diceva 'chissà se i xe rivai, o xe li gà ciapai', perché la guardia costiera jugoslava girava con le mitragliatrici per impedire le fughe di ragazzi verso l'Italia. Erano tempi così".

Il ruolo dell'Ozna

Per prevenire le fughe di ragazzi in Italia agiva l'Ozna-Udba, il servizio segreto jugoslavo, dimostrando tipici esempi di criminalità creativa. Le fiorenti delazioni erano sotto ricatto o a pagamento, così l'Ozna rinchiudeva in carcere i fuggitivi ancora vivi dopo le mitragliate ai confini. Su tale organizzazione militare è significativo il contributo di William Klinger.

Fu incarcerato nella prigione dell'Ozna di Lubiana, a fine guerra per diciotto mesi, Giuseppe Baucon/Josip Bavcon, detto Pepi (1901-1984), goriziano di nazionalità slovena e cittadinanza italiana. I suoi discendenti hanno riferito cosa vide nonno Pepi nelle galere jugoslave. "Nelle prigioni titine dell'Ozna – ha detto Marjia Oseli – ai detenuti fornivano una zuppa di patate con dentro dei pezzetti di vetro. Se mangiavi col cucchiaio, rischiavi di ingoiarli con gravi conseguenze per la salute [può essere una seria emergenza medica se causa una perforazione del tratto digerente, che porta alla fuoriuscita di contenuti intestinali e alla conseguente peritonite, NdR]. Allora i prigionieri prendevano le patate con la forcina dei capelli, lasciando il liquido coi vetri nella gamella".

La storia complessa del confine orientale è piena di sfaccettature. È curioso, in conclusione, che perfino i romanzieri, come Claudio Magris, abbiano scritto parole di una sorprendente verità storica. "Anche i profughi in lista d'attesa per l'Australia a Trieste – nel '49, nel '50, nel 51 – erano tanti" (Magris C. 2005 : 216).

Messaggi dal web – A conferma dell'esodo negli anni '70, Mario Kocetic, che ha studiato a Cittanova d'Istria e vive a Woodbridge, nell'Ontario (Canada), ha comunicato in Facebook, il 16 settembre 2025, nel Gruppo "Amici profughi istriani e dalmati" che pure lui è stato a Padriciano (TS) e in altri Campi profughi tra il 1975 e il 1978.

--

Fonti orali: Dorina Garboni, Pola 1952, esule a Udine, intervista di E. Varutti del giorno 11 settembre 2025, in presenza del marito Rodolfo Visintin (1948), esule di Parenzo. Autorizzazione alla pubblicazione con email del 12 settembre 2025. Grazie ai contatti dell'architetto Franco Pischiutti (ANVGD di Udine).

- Marija Oseli, Circhina / Cerkno, Jugoslavia, 1953, intervistata a Udine da E. Varutti il 30 luglio e il 27 agosto 2018.

Collezione familiare dei Conighi, esuli di Fiume a Udine, vassoio in stile Liberty.

Cenni bibliografici

- Diego D'Amelio, Progettare il futuro. Le Acli di Trieste e dell'Istria 1945-1966, Trieste, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 21, 2008.

- William Klinger, Ozna. Il terrore del popolo. Storia della polizia politica di Tito, Trieste, Luglio, 2015.

- Claudio Magris, Alla cieca, Milano, Garzanti, 2005.

- Raoul Pupo, Trieste '45. Dalla Risiera alle foibe (prima edizione: Laterza 2010), Milano, RCS Mediagroup, 2022.

- E. Varutti, Giuseppe Baucon, di Gradisca, salvatosi dalla fucilazione titina e dalla foiba a Circhina nel 1944, on line dal 20 settembre 2018 su blog-di-elio-varutti.webnode.it

- E. Varutti, Preso dai titini, papà si toglie la vera e la dà alla mamma. La fine del finanziere Giuseppe Covella, on line dal 23 aprile 2022 su eliovarutti.blogspot.com

--

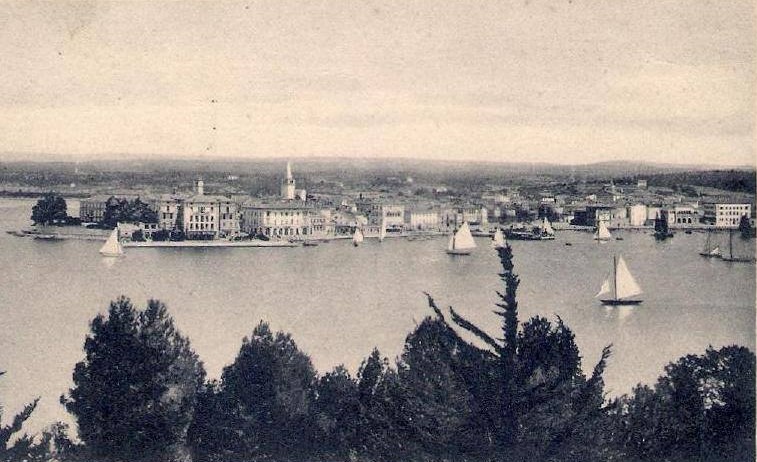

Progetto e testi di Elio Varutti, coordinatore del Gruppo di lavoro storico-scientifico dell'ANVGD di Udine. Networking a cura di Maria Iole Furlan e E. Varutti. Lettori: Dorina Garboni, Rodolfo Visintin, Claudio Ausilio (ANVGD di Arezzo), Bruna Zuccolin, Bruno Bonetti, Sergio Satti, Rosalba Meneghini (ANVGD di Udine) e i professori Mario Garlatti e Enrico Modotti. Copertina: Cartolina di Pola, con l'Arena. Grazie a Alessandra Casgnola, Web designer e componente del Consiglio Esecutivo dell'ANVGD di Udine. Fotografie di E. Varutti e da fonti citate. Studi presso l'archivio dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), Comitato Provinciale di Udine, che ha la sua sede in via Aquileia, 29 – primo piano, c/o ACLI. 33100 Udine. – orario: da lunedì a venerdì ore 9,30-12,30. Presidente dell'ANVGD di Udine è Bruna Zuccolin, che fa parte pure del Consiglio nazionale del sodalizio e, dal 2024, è Coordinatore dell'ANVGD in Friuli Venezia Giulia. Vice presidente: Bruno Bonetti. Segretaria: Barbara Rossi. Sito web: https://anvgdud.it/